Extrait de « Le Don du Maître » de D.-J. D’ORBAIX – Au éditions du nouveau monde – Paris- 1922.

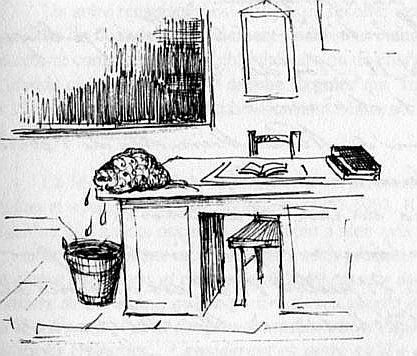

Chaque matin, avant la classe, le maître prenait l’éponge mouillée qui s’arrondissait sur le coin du pupitre, comme une petite tortue endormie. Que de choses tenaient en sa main avec ce nid mou de bête? De l’action et du rêve, de la vie et de la mort, de la matière et de la pensée.

Dans cette école de faubourg, l’éponge ne servait pas seulement à nettoyer les tableaux noirs, mais à débarbouiller, souvent aussi, les visages des bambins qui ressentent trop la honte d’être pauvres pour avoir la fierté d’être propres. Elle était grasse au toucher; on avait beau la rincer à l’eau claire, plusieurs fois par jour: elle restait imprégnée d’une substance qui en faisait à la longue comme une petite chair ni vivante ni morte.

En vérité, toute la vie qui s’était usée à la tâche dans cette classe: ce que les enfants avaient appris et qui s’était éteint en eux, les clartés anciennes qui, redevenues des ombres, n’avaient servi qu’à éveiller les clartés présentes: les peines des écoliers, l’énergie du maître, son supplice de s’abaisser jusqu’à leur ignorance, la lumière de tous les yeux fixés sur le tableau noir… et, mêlées à ces nobles efforts, en un compagnonnage charitable, de tristes parcelles de joues souffreteuses sur des corps malingres; tout cela, chassé par le temps, hors du temps, s’était réfugié au coeur de l’éponge compressible…

Tout cela, guidé par la main du maître, parcourait ensuite le tableau, le lavait de sa craie, préparait l’éclosion de lumières nouvelles dans les consciences.

Eponge, éponge obscure qui cachais des rayons: pauvre chose morte d’où renaissait toujours la vie, tu pesais dans la main qui t’avait prise, comme une poignée de terre ramassée parmi les tombes chrétiennes d’un cimetière.