Renaud STRIVAY

Drelan! Drelan! Drelan! Voici que soudain tombent du clocher rustique les « transes » du glas funèbre.

Chacun sent un frisson parcourir son être et, comme si la mort aiguisait sa faux sur le seuil, parle bas et s’informe…

– Qui donc est mort?

– Je n’en sais rien.

– Ne serait-ce pas le vieux Diépart? On disait hier qu’il « allait très mal » .

– Dans tous les cas, on avait jeté du sable devant la maison et l’on éloignait sans cesse les enfants.

– Hé voisin! Pour qui donc sonne-t-on là?

– Pour le vieux Diépart! Que le bon Dieu ait son âme…

– Oh! oh! Quand est-il mort?

– Hier soir, vers neuf heures. Il paraît qu’il a bien souffert, « allez », le pauvre homme. Il est heureux d’être « où il est ».

– Quand l’enterre-t-on ?

– Jeudi à dix heures.

– Nous « aurons » une lettre « sûrement »..

– Ah! oui, n’est-ce pas?

Le lendemain, Marie-Jeanne alla prier de porte en porte et, jusqu’au jour de l’inhumation, ce ne fut dans les familles, dans les terres, sur les seuils et à la fontaine que souvenirs évoqués, recherches d’ascendants, de descendants et d’amis intimes du défunt, hommages ou insultes à sa mémoire.

Une ombre de deuil semble s’étendre sur le village et dans les nuages noirs qui flottent à l’horizon, on voit comme un symbole de la sympathie occulte de la nature.

– Il était venu à l’enterrement de « notre Joseph », il faut bien que nous allions au sien, dit la femme du fermier.

Ces simples paroles répétées sous presque tous les toits montrent que dans les villages condruziens une messe de mort est un événement d’une importance extrême. Mais déjà le fossoyeur a été prévenu, l’église est tendue de noir, le glas résonne encore de temps à autre et partout on fait ses apprêts pour le jour de la cérémonie funèbre.

L’officier de l’état-civil – bien qu’on soit en novembre – efface pour la troisième fois seulement le nom d’un de ses administrés. Sa plume semble hésiter à faire le trait mortuaire et les yeux tendus aux solives grisâtres, il adresse une dernière pensée d’adieu au camarade disparu.

Et c’est le jour fatal de la séparation suprême. Le vent secoue les feuilles des peupliers, ride les flaques d’eau des chemins et siffle sa chanson morne aux angles des vieux toits. Il ne pleut pas, mais une humidité froide semble suinter de toutes les pierres. Cependant, en dépit du temps maussade, arrivent par toutes les routes des hommes, des femmes, des enfants se rendant près de la maison du mort. Bientôt celle-ci est véritablement entourée d’un cercle de paysans en deuil venus de toute la région. En attendant l’heure du départ, ils devisent entre eux, foulent par petits groupes les sentiers du jardin, visitent les alentours, parfois même se rendent dans les cabarets voisins où ils vident quelques tournées de « péket » de « doux » ou de « cassis ».

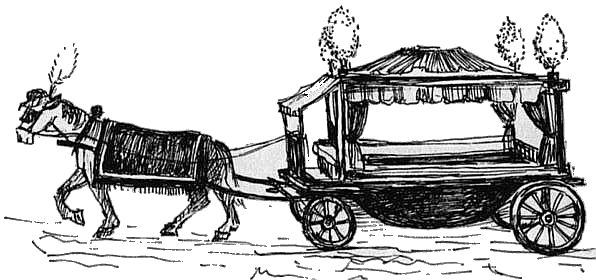

Soudain, une faible rumeur annonce l’arrivée du prêtre et de ses acolytes; le cercueil descend enfin l’escalier et, nonchalamment, le cortège se forme dans la direction de la petite église.

Les hommes, un gros cigare aux lèvres, avancent d’un pas lourd dans leurs habits d’étoffe noire qui laissent émerger des poignets et des cols fortement amidonnés.

Les femmes cheminent derrière eux, la jupe retroussée, les souliers bas soigneusement cirés et le missel religieusement serré, entre leurs mains gantées. Dans leur « tahie », il y a ordinairement une « cenne » pour l’offrande, quelques carrés de sucre pour le cas où le coeur « tirerait » et un mouchoir de poche parfumé de lavande. Toutes entrent à l’Eglise et pendant que le De Profundis et le Requiem répandent sous la voûte sacrée leurs sourdes lamentations, elles baissent profondément la tête et, dans l’oubli total de leurs travaux pénibles, remontent en sanglotant le chemin de leurs souvenirs. Les hommes, eux, restent dans le parvis, assiègent les estaminets voisins ou font un « petit tour » en attendant l’offrande, car il faut se montrer aux parents et prouver qu’on n’a pas encore tout à fait renié Dieu et ses saints. « Ite missa est ». Le curé aidé par les chantres, qui, ce jour là, donnent leurs plus forts coups de voix, prononce les dernières paroles du sacrifice en aspergeant la bière, d’eau bénite, puis le temple rustique se vide lentement et l’on s’achemine vers le cimetière.

Ici, quelques pelletées de terre sont jetées sur le cercueil après que le prêtre a prononcé son Requiescat in pace et vers tous les points de l’horizon, les assistants se dispersent, douloureusement impressionnés. Les uns vont boire une tasse à la maison mortuaire où l’on a récuré la grande table et préparé des tartines au jambon ; d’autres encore se répandent dans les « cafés » et jusque bien tard dans l’après-midi discutent fermement à la faveur des « gouttes » et des « pintes ».

– On a beau dire, l’âme est dans la tête.

– Moi, je crois que l’âme, c’est le sang.

– Et moi, je pense que c’est la chaleur du corps car quand on est trépassé, on est froid comme la glace.

– Avez-vous vu la fille du cantonnier ? Elle n’a pas quitté le charron d’une semelle. Je mettrais mon doigt au feu que chez Dubois, on récoltera le seigle avant l’avoine.

– Et la herdière du château donc ! Avez-vous remarqué son accoutrement bizarre. Je suis sûre que son châle date du temps de Charlemagne.

– Laissez-moi rire !

– Mais avez-vous vu de près vous autres le cercueil du père Diépart ? Je veux parier qu’il vaut 300 francs.

– C’est vrai, le gros crucifix qu’on a cloué dessus paraît être en nickel massif.

– Savez-vous bien, que Toine Fouillien n’a pas voulu baiser la patène ? Il a tourné de côté comme un chien qui ne veut pas un croûton.

– Il a raison ; je trouve cette pratique ridicule et malsaine.

– Enfin ! on a chacun ses idées. Toi, Remy, tu sembles avoir été béni d’une makralle.

– J’en suis heureux… Si tu veux que je te donne son adresse.

– Merci !…

Et ainsi, pendant des heures, au milieu des rires, des éclats de voix, des jurons, des bribes de fabliaux, les conversations vont leur train. Parfois on daigne se souvenir un instant du défunt puis les fusées de joie repartent de plus belle. Cependant, là-bas, dans la maison aux volets clos, le repas des funérailles continue toujours en dépit des soupirs et des sourires mouillés des parents qui ne cessent de raconter la vie du pauvre disparu; mais tout le monde est d’accord pour convenir qu’il ne faut pas se désespérer; chacun aura son tour; l’un s’en va, l’autre vient. C’est ainsi depuis toujours et ce sera toujours ainsi : la mort est une fatalité; la vraie consolation est d’avoir fait tout son possible pour alléger les souffrances de celui qui vient de s’en aller sous la terre emportant avec lui des regrets unanimes.

Le soir maintenant est venu; chacun songe à reprendre le chemin de son logis et, tout en se faisant donner un « coup de brosse. », ils commencent à dresser le bilan de la journée.

De vieilles connaissances ont été rencontrées: des amitiés nouvelles contractées, des mariages préparés, des renseignements utiles obtenus, des souvenirs précieux rafraîchis et des espoirs ébauchés.

De retour au foyer, les nouvelles apprises sont communiquées et commentées sous la lampe parfois jusque minuit:

Le domestique des Durieux s’est cassé la jambe en tombant du fenil; quatre porcs de la « Cense Rouge » sont morts du Rouget ; un facteur d’Esneux a été arrêté dans un bois par des rôdeurs ; les Delvaux n’habitent plus Rotheux ; les sarts de Plainevaux ont rapporté cette année trois cents francs de plus que l’année dernière, la fille des Clerbois épousera vers Noël, le fils aîné de l’instituteur.

C’est ainsi qu’un enterrement au village répand cent nouvelles diverses, unit des coeurs, révèle l’état des affaires et remplit le tiroir des petits débitants.

A quelque chose, malheur est bon…

(En Condroz)