Ghislaine Rome – Souris.

1950 ! Année de ma profession de foi, qu’on appelle en ce temps-là « la communion solennelle ». Jour très heureux, lumière au seuil d’une période qui s’annonce difficile. Bien sûr je suis touchée par la préparation spirituelle menée pendant deux ans de catéchisme journalier, par le bon curé Meulders, notre voisin et dont la personnalité se rapproche du Saint Curé d’Ars, diableries en moins. C’est lui qui a béni le mariage de nos parents, nous a baptisées, ma petite sœur et moiLes préparatifs à l’église accentuent la solennité de la cérémonie : grand tapis dans le chœur, chandeliers dorés astiqués par Mademoiselle Berthe, gouvernante de l’abbé, nombre impressionnant de bougies, fleurs abondantes, hortensias, glaïeuls blancs…Tout cela fait partie de la fête.

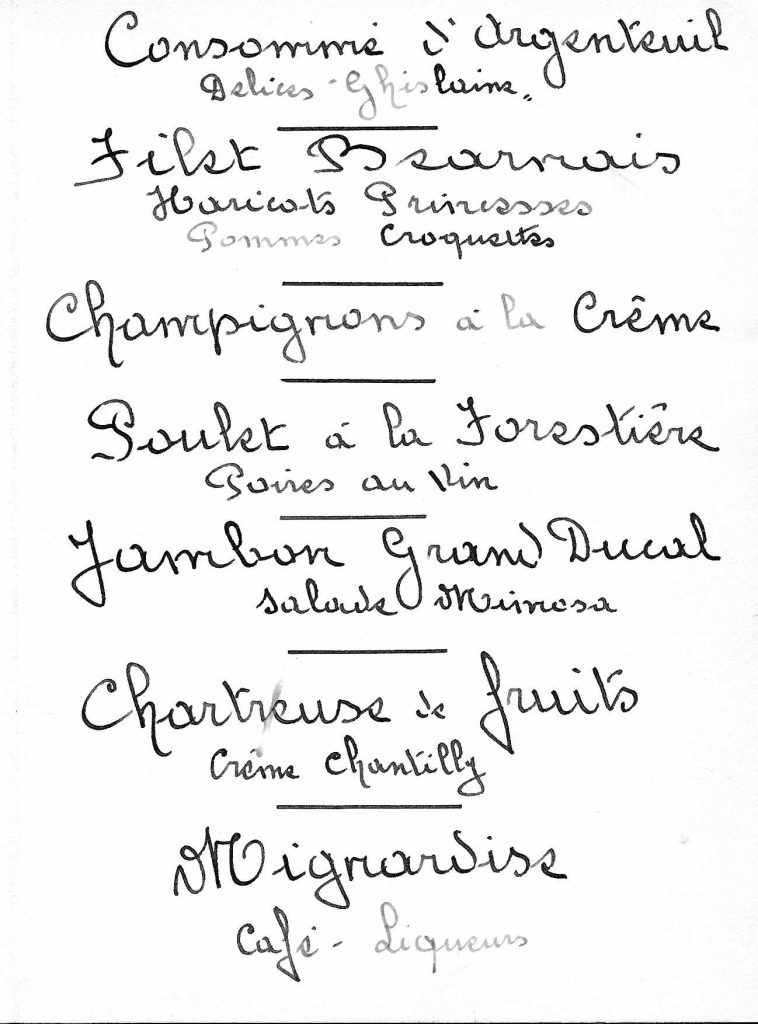

A la maison également, grand remue-ménage de vaisselle, de nappes blanches amidonnées et repassées avec soin, cristal des verres anciens et argenterie des couverts provenant du mariage de mes parents, de celui de mes grands parents et de la famille Crousse. J’ai retrouvé le menu ! Le fait d’être la petite-fille aînée du maïeur ajoute encore à l’exceptionnel des festivités.

Mais ce qui me comble de joie, c’est la robe de communiante ! Je peux dire sans hésiter que c’est la plus belle de ma vie ! L’organdi brodé d’églantines, la légèreté et l’ampleur de la jupe, le béguin bordé d’une tresse en organdi uni encadre mon visage dont les traits ne sont pas encore brouillés par l’âge ingrat.

Les petites filles avec la robe blanche de leur « communion privée » précèdent leurs aînés dans la nef et dans leurs déplacements dans le chœur. Et pour la plus grande joie de ces petits anges, une paire d’ailes duveteuses s’ajustent dans leur dos. Le réalisme saisissant étonne mais n’enlève rien à son candide innocence. C’est ce qu’on appelle, à l’époque « faire l’ange».

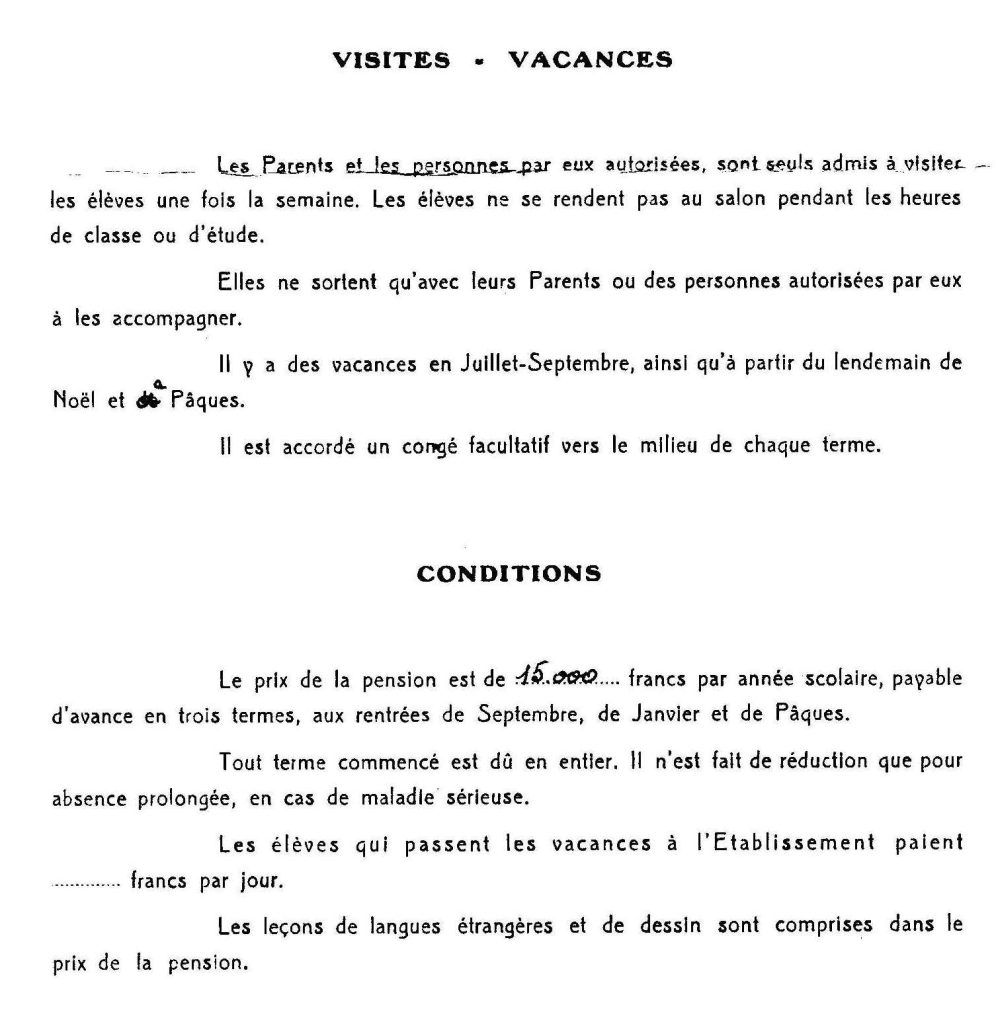

Le soir, au banquet, les convives nombreux chantent : « Tu es la reine d’un jour » comme l’émission qui passe sur la radio, animée, je crois, par Jean Nohain. Notre voisine Hélène, de la CAV a composé une « pasqueye » en wallon (Voir en annexe). Je reçois des cadeaux de circonstance, articles religieux, mais aussi pour aller au pensionnat, trousse de couture, de manucure, mallette en cuir. Ces derniers me serrent la gorge, déjà trois mois et demi avant la rentrée. Que sont devenus ces cadeaux ? La trousse de couture n’a pas beaucoup servi !! Mais je garde précieusement les deux magnifiques petits vases en cristal blanc, l’un gravé, l’autre taillé. L’inscription « Ghislaine, 7 mai 1950 » sur ces beaux objets des Cristalleries du Val-Saint-Lambert, fait mémoire de cette cérémonie. L’oncle ébéniste, Dieudonné Muraille, le mari de Tante Félicie, sculpte un coffret en chêne brun foncé. Des églantines rappellent celles de ma robe, s’entrelacent dans un monogramme à mes initiales. J’y garde mes lettres précieuses, qui jaunissent avec le temps.

Menu du banquet de ma communion le 7 mai 1950 (recto-verso)

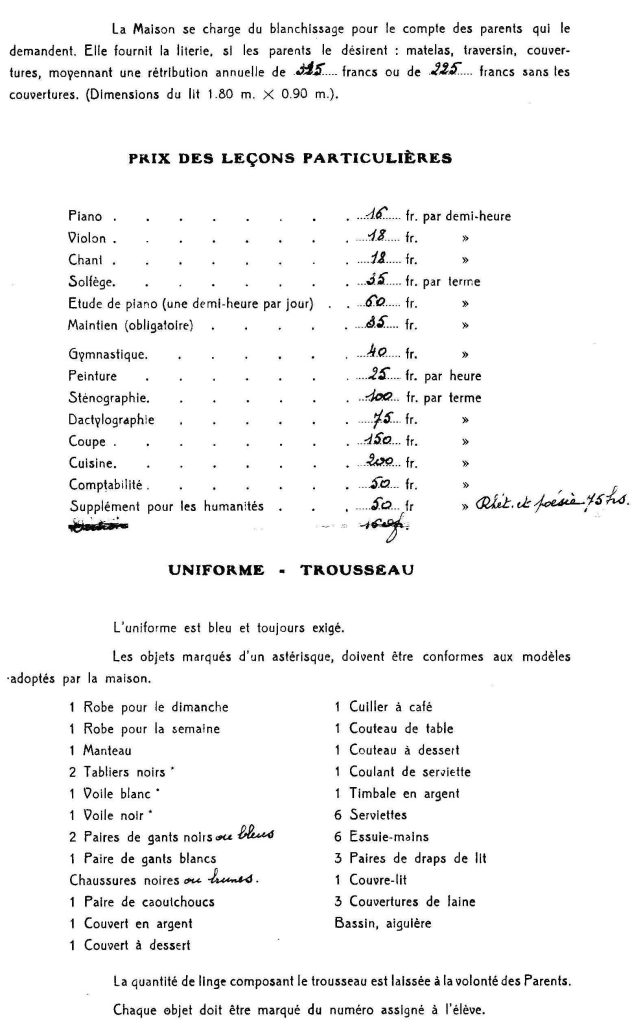

L’école primaire se termine sans problème. Les vacances passent comme un éclair. Rude contraste avec le jour fatidique du 15 septembre ! La Rentrée chez les Dames de l’Instruction Chrétienne à Liège, précédée d’un examen en français et en mathématiques. La religieuse titulaire des 6e latines et des « moyennes » m’oriente vers les humanités gréco-latines. Choix judicieux !

Je me résous très difficilement à quitter Neuville, la campagne et ma famille pour six ans « d’exil » urbain. Nécessité oblige puisque je veux devenir enseignante. Les moyens de transports rares et les trajets trop longs rendent impossible un retour journalier à Neuville. Emprunter le tram « Clavier-Val-Saint-Lambert », puis le train jusqu’à la gare de Longdoz, y ajouter une bonne vingtaine de minutes de marche pour arriver rue sur la Fontaine à l’Institut pour 8h15, cela me fait presque deux heures de trajet et le soir de même en sens inverse. Et l’oncle médecin de conforter la décision de mes parents et de mon grand-père : « C’est beaucoup trop fatiguant pour elle » Ils ont raison. Je m’en rends compte car le travail après les cours exige bien 2h ou 2h1/2 d’étude. C’est beaucoup pour une jeune adolescente de douze ans.

Résignée, je le suis, malheureuse aussi. La première impression qui me reste toujours, c’est celle d’enfermement. Sans mon jardin, la prairie, les courses folles et les jeux dans le village j’ai la sensation d’étouffer. En été, notre uniforme n’est pas conçu pour les journées estivales. En hiver, dans la vaste salle d’étude, trois foyers vétustes dispensent une chaleur avare, en partie escamotée par les hautes fenêtres de ce local où j’étudie si longtemps, emmitouflée dans un gilet et une écharpe bleu marine.

La vie des élèves internes est minutieusement organisée par un règlement implacable et un horaire strict. Ce dernier point curieusement, me rassure car il permet de m’organiser. Les religieuses – que nous appelons « Madame » – au cours de ces six ans, et je ne me souviens plus de la date exacte, les « Dames » sont devenues « Mères » … excusez le jeu de mots – ont deux objectifs principaux : faire de nous des « jeunes filles accomplies » qu’aucune situation dans la société adulte ne doit mettre dans l’embarras. C’est réussi pour un milieu privilégié, protégé, « expurgé » de tout ce qui rend le monde extérieur « si attirant mais parfois si dangereux » selon les préjugés des bonnes sœurs.

Au pensionnat, tout est organisé, planifié, prévu, sans laisser place à l’initiative personnelle ou à la fantaisie. C’est du moins mon ressenti. Est-ce qu’il correspond à l’intention réelle des éducatrices des années 50 à 56 ? N’est-ce pas plutôt moi qui, trop émotive, avide de prés fleuris et de clairières lumineuses m’adapte mal à ce genre de vie ? Je n’ai guère l’opportunité d’y réfléchir à ce moment-là parce que le travail scolaire est exigeant, considérable. Les moments libres où j’aurais pu mener une réflexion personnelle sont quasi inexistants. Les pensionnaires disposent d’une chambrette individuelle – confortable – mais monacale. Seulement, je suis si lasse quand j’y entre pour la nuit – couvre feu à 21 h 30! Lever à 6 h moins le quart– j’ai la tête si remplie de mes devoirs et mes leçons – il me semble toujours ne pas avoir terminé – que cette réflexion n’a jamais pu éclore à ce moment là.

Deuxième objectif « à la Fontaine » c’est la formation intellectuelle, solide préparatoire à l’université ou à une école supérieure. J’aime les cours, généralement l’ambiance de la classe est conviviale, plus chaleureuse. Le latin « entre » sans peine, le français me passionne, le grec moins. Mais nous avons aussi une religieuse qui donne les cours de maths et sciences. Je me souviens du laboratoire de chimie, sous les combles, avec ses flacons, les sels colorés, les becs Bunsen et le tableau de Mendeleïev sans oublier les vases de Berlin, les alambics autour desquels s’affaire notre titulaire, Mère Marguerite, apprentie sorcière, tutélaire.

La salle de physique comporte des équipements déjà sophistiqués pour les années ’50. Un jour, notre professeur, compétente, joyeuse et quelque peu acrobate grimpe sur une chaise puis sur une table où est posé un tabouret pour atteindre le sommet d’une armoire haute et régler un appareil destiné à démontrer que la vitesse de la chute d’un corps est proportionnelle au poids de l’objet qui l’entraîne de plus en plus vite vers le sol. Mais, un mouvement brusque et patatras, elle culbute, tabouret par dessus tête, et atterrit sur le derrière ! Impossible de ne pas rire. Mère Marguerite rabat au plus vite son ample jupe noire sur ses jambes gainées de bas noirs bien tirés et s’exclame en riant « Et bien voici, mes enfants, une démonstration magistrale de la chute des corps ! » C’est bien la seule qui nous appelle « mes enfants » et qui est complice de nos fous-rires ou de rares fantaisies.

Un autre événement, plus spécial encore, s’est présenté une fois. Pour la remise solennelle des résultats de fin d’année, nous apprenons un chant choral de Mozart :

La brise apporte le chant des cloche

Là bas se hâtent les derniers coches

Car le soleil doucement descend

Sans défaillance, la nuit s’avance

Tout est silence en ce moment

La très belle mélodie, chantée par environ 150 choristes est soutenue par l’orchestre philharmonique du Conservatoire de Liège. La grande salle des fêtes devient un lieu magique. L’ampleur des voix, l’accompagnement merveilleux de l’orchestre confèrent à ce lieu et en ce moment une « troisième dimension » – miracle de la musique – qui me plonge littéralement dans un état second. Il reste gravé dans ma mémoire, comme une étoile scintillante dans le ciel uniformément gris – et bleu marine – du pensionnat que l’on appelle « La Fontaine ». Pour le symbole, la fontaine est sensée nous abreuver et assouvir notre soif de vivre une adolescence plus aérée, plus fraîche, plus ancrée dans la réalité extérieure. En fait, je pense que l’institut s‘appelle ainsi parce que située rue sur la Fontaine, si peu recommandable pour les jeunes filles de bonne famille, à cause de maisons closes et d’un « hôtel du Berger » de réputation douteuse.

La personne qui m’a le plus marquée en cette période, est Mademoiselle Delhez, notre professeur de latin et de grec en poésie et en rhétorique. Elle affine notre analyse de la vie autant que de la littérature ancienne, elle nous fait réfléchir par nous-mêmes – enfin ! – insiste pour connaître notre opinion personnelle, nous impose la rigueur du style, le sens des nuances en vocabulaire, la critique historique. Tout cela me sera bien utile à l’école normale et quand je donnerai cours d’histoire.

Ce qui me met le plus dans l’embarras, c’est tout le côté scientifique des études et surtout la trigonométrie, une énigme pour moi. La seule personne qui sait me donner une explication claire en algèbre et en trigono est une condisciple externe, Marie-Thérèse. Elle vient à Neuville pour réviser les examens avec moi et le fait de m’expliquer rend sans doute la matière plus passionnante pour elle.

Quand je repense à ces 6 ans si longs et si durs – sauf exception – j’éprouve parfois de la colère car j’étais maintenue dans l’ignorance pudique des choses de la vie ! J’ai des rhumes sans gouttes nasales, mal à la tête sans Aspirine, des angines traitées au bleu de méthylène en badigeonnage de la gorge, …. La religion est plus un ensemble de rites et de règles qu’une école de vie… Mon éducation morale, culpabilisante ne m’épanouit pas mais j’apprends au moins la vertu du silence. J’apprends à souffrir moralement sans me plaindre, ce qui me forge un caractère solide. Je suis plus forte mentalement que de santé physique : une grande fatigabilité reste ma pierre d’achoppement. J’apprécie aussi l’effort récompensé par un beau résultat, conséquence d’un travail journalier sérieux et tenace. Cela aussi rend solide.

Maintenant je me dis que ces religieuses semi cloîtrées n’étaient pas heureuses non plus, qu’elles agissaient comme elles pouvaient selon l’éducation qu’elles avaient elles-mêmes reçue. Je ne leur en garde pas rancune mais le regret d’avoir étouffé en moi pas mal de qualités qui auraient pu rendre mon adolescence heureuse. Cela viendra d’ailleurs plus tard. Maintenant l’école des DIC (Dames de l’Instruction Chrétienne) a bien changé. Elle évolue dans le bon sens. Quand on sort de cette école, on a un « style », une formation solide qui correspond aux besoins de la vie contemporaine. Mais il faut avoir le courage de supporter la discipline qui reste rigoureuse et peut-être bien nécessaire pour structurer un caractère d’adolescent.

L’année de mes 18 ans – il y a donc plus d’un demi-siècle – est marquée par mon fameux diplôme d’humanités gréco-latines d’abord, l’entrée à l’école Normale ensuite. Je travaille avec conviction et la volonté d’obtenir un grade, de sortir tête haute de ces 6 années qui m’ont coûté tant d’efforts. Les rhétoriciennes ont une semaine de « bloque » – sans cours. A l’internat nous passons nos journées dans nos chambrettes où on a ajouté un petit bureau très simple et une étagère pour ranger nos livres, cahiers et dictionnaires. Le tout est spartiate ! Monique S, Ginette F, Jeanine M, Monique C et moi nous y installons, chacune chez soi, dès 9h jusqu’à midi et demi avec une pause à 10h et demi pendant la récréation qui dure 1/4h.

Après le dîner, au réfectoire, sœur Mélanie nous apporte du café à partager. (« Sœur » car elle était « converse » donc d’un rang social considéré comme inférieur à celui des religieuses « Dames-Mères ») Ce qui me choque sans relâche. Je suis particulièrement courtoise envers cette religieuse Mélanie préposée au service de table. Est-ce permis par le règlement ? Pas prévu certainement. Jamais je n’ai reçu de remarque à ce propos. Après midi, étude encore de 1h1/2 à 4h, goûter puis brève récréation et étude encore jusqu’à 6h1/2. Nous assistons alors au « salut », un office chanté qui précède le souper, courte détente et puis étude du soir prolongée jusqu’à 9h1/2, extinction des feux et des lumières obligatoire. Mais nous utilisons des lampes de poche, dans notre lit, sous les couvertures, car la religieuse, surveillante du dortoir déambule sournoisement dans le long couloir pour y déceler la moindre lumière

suspecte… Le plancher bien ciré qui craque sous ses pas pourtant feutrés nous avertit de sa présence et vite nous éteignons nos lampes ! Nous émergeons des draps, les paupières closes comme des dormeuses angéliques.

Après une bonne semaine d’un régime pareil, retour à la maison pour un week-end studieux. Mes parents paraissent fiers de moi mais ne me le disent pas. Un petit encouragement serait évidemment le bienvenu. Pourtant Papa présente tous les deux jours à la porterie un litre de lait AA tout frais pour me donner des forces. J’apprécie ce lait si différent de celui, infâme, du pensionnat.

Les examens écrits se passent bien. Les oraux également, mais rien ne filtre sur les cotations et les résultats. Je me sens fatiguée et joyeuse en même temps, car c’est la dernière ligne droite avant la grande éclaircie attendue comme si j’étais un oiseau enfin délivré de sa cage : la fin du pensionnat ! La vie !

Le vendredi précédent la remise officielle des résultats, prix, carte d’honneur, diplôme, je me revois – comme dans un rêve étrange – rassemblant tout mon trousseau, linge de lit et couvertures, chaussures, objets de toilette, livres et dictionnaires personnels, le grand atlas mondial de chez de Boek. Je descends dans les bâtiments réservés aux sœurs converses. Une odeur de lessive mal rincée m’écœure. Des relents de cuisine ne sont guère plus réconfortants. Mais j’oublie tout quand je retrouve la malle métallique peinte en vert que mes parents ont amenée 6 ans auparavant. Religieusement – pour une fois, le mot correspond à la réalité – j’y range tout ce qui m’a accompagnée, par exemple le petit réveil au tic tac léger, ma brosse à cheveux, au manche de plastique bleu transparent, la boite métallique ovale décorée d’une vasque de capucines sur le couvercle. Je range mes objets de couture, mes draps de lit, ma jupe bleu marine, mes deux chemisiers bleu clair, mon peignoir à carreaux bois de rose, comme le col châle uni et le tablier de satinette noire à plis plats enfilé tous les jours, tout sauf ce que j’endosserai le lendemain : bas en nylon opaques, chaussures noires, jupe bleu marine plissée jusqu’à 6 cm au dessous des genoux ! Chemisier blanc à longues manches sans oublier l’inénarrable col marin, manchettes assorties, gants blancs, lavallière et plastron empesé jusqu’au ras du cou !! Je jure que c’est ainsi accoutrées que nous entrons dans la grande salle des fêtes. L’uniforme paraît maintenant « incroyable » mais il faut avouer que porté par 150 jeunes filles et adolescentes, rangées en trois triangles dans la vaste pièce, la tenue a une prestance imposante. Impressionnés de ce fait, les parents, face à nous, attendent avec impatience, crispation, détente selon les résultats escomptés par leurs filles. Moi je « flotte », je sais que mes efforts sont payants, je suis libre ! Enfin respirer, je … cours déjà dans la prairie derrière la maison à Neuville.

Les religieuses, le jury, les professeurs laïcs restent alignés devant nous aussi, souriants et impassibles. Le silence s’installe. La proclamation commence par la rhétorique : première avec distinction, prix de latin, de dissertation française, d’histoire de l’art … : Ghislaine Souris !

Comme une automate je me lève et comme je l’ai tant de fois répété, je salue avec inclinaison vers l’avant, je m’avance vers le jury pour y recevoir mon diplôme roulé et enrubanné, ma charte d’honneur et mes prix. Une petite révérence et je rejoins ma place quasi en état de lévitation ! Je vois maman et papa comme dans un brouillard. Maman pleure. Papa me sourit sereinement comme s’il s’attendait à une telle prestation. Moi je jubile, je vole, autant à cause du résultat qu’à la perspective de sortir, diplôme en mains vers toutes les espérances promises.

Nous rentrons avec la voiture de mon grand-père, une Standard Impéria grise à l’intérieur bleu, papa au volant. Qu’avons-nous dit en route ? Rien de particulier – je m’en souviendrais – et ma sœur cadette, Christiane, son diplôme de 6è primaire posé sur ses genoux est visiblement soulagée d’en avoir fini avec l’école. Ses yeux rayonnent de joie mais elle reste sur sa réserve. Nous voici chez nous. Toujours en uniforme, j’entends mon grand père qui m’appelle. Il me paraît plus grand dans son costume foncé. C’est lui le plus ému, je crois et il me serre très fort contre lui. Sans dire un mot, il me glisse dans la main … une pièce d’or ! Un Napoléon, je crois. Il se détourne en essuyant ses lunettes et regagne le bureau avant que je n’aie pu réagir…

.Avec allégresse, je me réapproprie ma maison, le jardin, la prairie : Respirer l’herbe fraîchement fauchée, courir d’une haie à l’autre sous l’envol joyeux des merles, des pinsons et des moineaux, goûter une fraise tardive, humer le parfum des roses, exalté par le soleil. Puis doucement, rentrer dans la pénombre fraîche de la cuisine, calmer les battements de mon cœur. Enfin recueillir au plus profond de mon âme avide, le vert paradis de mon enfance qui s’achève …

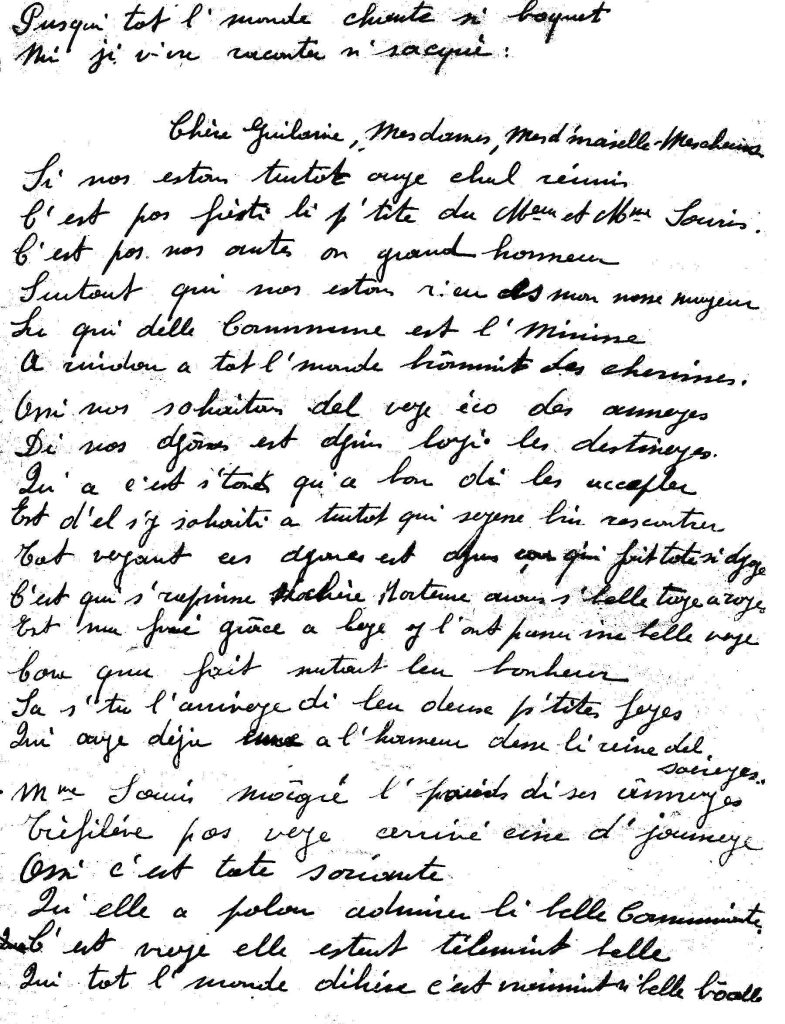

Pasqueye de Hélène Moreau au banquet de communion de Ghislaine Souris

(Retranscrit à la lettre du texte manuscrit de Madame Hélène Moreau)

Puisqui tot l’monde tchante si boquet

Mi dji v’va raconter n’ saqwè

Chére Ghislaine, Mesdames, Mesd’moiselles, Moncheus,

Si nos estans turtos ouye chal réunis

C’est po fiestî li p’tite di moncheu è madame Souris.

C’est po nos autes on grand honneur

Surtout qui nos estans r’çus èmon nos mayeur

Lu qui del commune est l’Minisse

A rindou à tot l’monde brâmin des chervisses.

Ossi nos sohaitons del veye èco des anneyes

Di nos djônes è djins loyi les destineyes

Qu’a c’est onk qu’a bon di les accepter

Est d’el s’y sohaiti à turtos qui seyesse bin rescontré.

Tot veyant ces djônes è djins çou qui fait tote si djoye

C’est qui s’rapinse si chère Hortense avou s’belle taye à royes

Est ma fwè grâce à leye y l’ont passé ine belle veye.

Cou qu’a fait surtout leu bonheur

Sa s’tou l’arriveye di leu deux p’titès feyes

Qui ouye, dèjà eune, a l’honneur d’esse li reine d’el soireye.

Madame Souris1 maugré l’ pwè di ses anneyes

Trèfiléve po veye arrivé cisse d’journeye.

Ossi c’est tote soriante

Qu’elle a polou admirer li belle communiante.

C’est vreye qu’elle esteut télemint belle

Qui tot l’monde dihéve : « c’est vraimint ‘n belle bâcelle ! »

Les heureux Parints

Qui dispoye si longtimps

Travailli al réussite di cisse cérémonaie

Enn’on vraimint fait n’ merveille

Nos les félicitons

Et nos les r’mercihons di tot coûr

Qu’a dji sos sûr d’avance qui tot l’monde

Chal est d’accwèrd avou mi

Po dire : « Vive Moncheu èt Madame Souris

Et Vive noss belle Pâquette !2

Signé : Hélène Moreau

Pasqueye de Hélène Moreau au banquet de communion de Ghislaine Souris

(Traduction littérale)

Puisque tout l’monde chante son morceau

Moi j’vais vous raconter aussi quelque chose

Chère Ghislaine, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,

Si nous sommes tous aujourd’hui ici réunis

C’est pour fêter la p’tite de monsieur et madame Souris.

C’est pour nous tous un grand honneur

Surtout que nous sommes reçus chez notre maïeur.

Lui qui de la commune est le « ministre »

A rendu à tous beaucoup des services.

Aussi nous souhaitons de le voir encore des années

De nos jeunes gens lier les destinées.

Car c’est un qui a bon de les accepter

Et de leur souhaiter à tous de s’être bien rencontrés.

En voyant ces jeunes gens, ce qui fait toute sa joie

C’est de se rappeler sa chère Hortense avec sa belle blouse à lignes

£Et ma foi grâce à elle ils ont passé une belle vie.

Ce qui a fait leur bonheur

Ce fut l’arrivée de leurs deux petites-filles

Qui, une déjà aujourd’hui, a l’honneur d’être la reine de la soirée.

Madame Souris* malgré le poids de ses années

S’impatientait de voir arriver cette journée

Aussi c’est toute souriante

Qu’elle a pu admirer la belle communiante.

C’est vrai qu’elle était tellement belle

Que tout le monde disait : « c’est vraiment une belle fille ! »

Les heureux Parents

Qui depuis si longtemps

Travaillaient à la réussite de cette cérémonie

En ont vraiment fait une merveille

Nous les félicitons

Et nous les remercions de tout cœur

Car je suis sûre d’avance que tout le monde

Ici est d’accord avec moi

Pour dire : « Vive Monsieur et Madame Souris

Et vive notre belle Pâquette** »

Signé : Hélène Moreau

1 Il s’agit de grand-mère paternelle de Ghislaine.

2 Pâquette : celle qui fait ses pâques, sa communion solennelle.