Le jour de la soupe Ghislaine Rome-Souris

Vous souvenez-vous de notre exceptionnel été 2003 ? Quelle canicule ! Elle affolait mon potager, lui imposait une sécheresse épuisante. Mais j’arrosais! Et à la tombée du soir, c’etait un plaisir de voir les feuilles des épinards se redéployer, les branches de céleri former à nouveau une touffe drue, les fanes de carottes reprendre vigueur tandis que les poireaux bien alignés se redressaient comme de vaillants petits soldats en parade. L’odeur montait alors de la terre mouillée et les plantes familières m’enveloppaient de leur fraîche senteur domestique.

Bonne soupe en perspective! Et pourtant, ce jour de la soupe que j’évoque ici remonte à bien longtemps. Ce jour n’était pas fixe comme celui de la lessive. Il était souvent choisi quand les conditions climatiques étaient favorables à une longue récolte au jardin potager.

Tante Mathilde proposait souvent de cueillir les légumes. Je l’accompagnais, contente. Elle m’autorisait à me servir du petit sarcloir de papa. Je sélectionnais les plus grosses carottes tout au long de la ligne, le sarcloir aidant, je retirais de la terre les légumes coniques, colorés à souhait. Je ressens encore l’adhérence des carottes, comme si la terre voulait les retenir, sans succès, ce qui me remplissait d’une satisfaction jubilatoire.

Tante Mathilde, d’un coup de bêche bien ajusté enlevait trois ou quatre petites bottes de poireaux d’été. Leur sève, comme celle des oignons, me picotait les yeux. « Ne frotte pas, disait-elle, ce serait pire! Apporte-moi plutôt des céleris » Ceux-ci concentrent avec celle des poireaux l’odeur spécifique, inséparable de la bonne soupe verte de mon enfance. On ramassait ensuite la ficoïde glaciale, largement étalée par terre. Ses feuilles épaisses, parcourues de veines et de boursouflures remplies de suc irisé, bistre, comme recouvertes de givre me paraissaient magiques. Pour terminer la cueillette, la vieille dame rasait les épinards généreux à cardes blanches, se penchait sur le persil, coupait des brindilles de thym aux accents de Provence. Le grand panier d’osier, comme un tableau d’été se couronnait de cerfeuil au parfum délicat et prometteur.

« En voilà bien pour trois jours à nous huit » disait Tante Mathilde, fière de son travail, heureuse aussi de me voir si attentive, elle qui déjà auparavant m’avait appris à reconnaître les légumes, à trouver les différentes variétés avec les yeux, avec les mains, pour les cueillir, avec le goût quand la plus belle carotte bien lavée m’était offerte, comme une friandise croquante et sucrée.

Commençait alors la préparation de la soupe. Ma tante renversait tous les légumes dans deux grands seaux blancs émaillés, décorés d’arabesques bleues, en un dessin dit « de Saxe« . Elle les portait sous la grande pompe de la cour, qu’il fallait amorcer avec le petit arrosoir bleu. La pompe prenait son souffle, gargouillait en aspirant l’eau qui giclait enfin dans les seaux, avec des éclaboussures joyeuses.

Tante Mathilde, presque octogénaire se sentait lasse et s’octroyait alors une petite sieste. Bonne-maman prenait la relève. Elle nettoyait chaque légume avec le petit couteau affûté dont la lame incurvée attestait l’usure et le coupant. Elle formait un bouquet de légumes qu’elle tenait bien serrés dans sa main gauche. D’un geste agile et précis elle tranchait au ras de son poing fermé, de très fins morceaux de légumes qui tombaient dans un autre seau d’eau alimentaire fournie par la pompe publique du Bida. Maman s’y approvisionnait en eau qu’elle ramenait à l’aide d’un porte-seaux appelé « harkê« . L’eau était versée dans un pot en grès qui me paraissait énorme, il lui gardait propreté et fraîcheur.

Juchée sur une chaise, j’arrivais juste à la hauteur de Bonne-maman et je ne quittais pas des yeux son geste habile et déterminé, qu’elle avait dû répéter depuis sa jeunesse, et que je renouvelle « le jour de la soupe » destinée à ma famille.

Emincés finement, les légumes s’accumulaient, maintenant dans un seul grand seau. La ménagère lavait la préparation dans les seaux émaillés préalablement rincés. Cela demandait patience et savoir-faire car il ne fallait rien perdre de la généreuse moisson.

A présent la soupe était prête à cuire. Ma grand-mère versait le mélange végétal dans la grande « marmite à soupe » qui contenait au moins huit litres d’eau bouillante. Elle y ajoutait, à défaut de matière grasse – pénurie de guerre – les fonds de sauce conservés à cette intention dans le garde-manger de la cave. Après quelques minutes de cuisson les légumes déclinaient toute la gamme des parfums: la note dominante des poireaux, celle plus acidulée des épinards s’accordait à la touche plus discrète mais si délicate du cerfeuil fraîchement récolté, la tonalité puissante du céleri rehaussait le tout. En point d’orgue le thym enchantait la petite fille que j’étais alors.

Les vitres et le miroir mural s’étamaient d’une mince couche de vapeur. Le fumet de la soupe emplissait la cuisine, s’insinuait dans le corridor, grimpait en volutes à l’étage. Une chaleur réconfortante donnait à la grande cuisine sa véritable fonction de lieu de vie. Je m’y sentais merveilleusement bien. Jétais comblée par la chaleur et surtout par l’odeur familière de la soupe car elle était comme un rite, un gage de nourriture qui rassemblerait toute la famille pour le repas du soir.

Restait une dernière opération, et non la moindre,

dévolue à Tante Lydie. Elle « passait »

la soupe sur une table basse, adaptée à sa petite taille. La

passoire blanche à bords bleus, émaillée elle aussi s’ajustait à

un grand seau destiné à recevoir la soupe terminée. Les légumes

cuits se succédaient petit à petit dans la passoire. Tante Lydie,

après avoir retiré le thym, les pressait avec un pilon de bois.

D’abord, elle tassait la masse encore compacte, à petits coups

répétés. Puis elle imprimait au pilon un mouvement tournant, et

elle ajoutait peu à peu le liquide contenu dans la marmite de

cuisson. Elle répétait consciencieusement ces gestes jusqu’à ce

que le seau soit rempli.

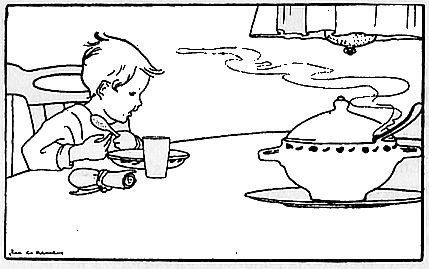

Le jour de la soupe était et reste pour moi un parfum, une saveur. La soupe en train de cuire remplissait la cuisine d’une chaleur diffuse doublée d’une chanson qui réjouissait mon cœur. C’était aussi une besogne festive dont la saveur rustique me mettait l’eau à la bouche. Je m’en délectais à l’avance, impatiente d’en goûter la première bolée.

Cette tâche ménagère s’inscrivait – et s’inscrit toujours – dans une continuité de travaux domestiques qui me relient à la vie de jadis, à ce que furent les besognes humbles et nécessaires de mes grands parents. A l’époque, déjà, je leur en étais reconnaissante. Et quand mon petit-fils Léo me dit: « c’est bon ta soupe, Bonne-maman« , je suis comblée au delà de toute espérance.